|

日本地図を作った男の生まれた土地

江戸時代に精度の高い全国測量を成し遂げた伊能忠敬。50を超えての尽きることのない情熱・功績は後世に高く評価されている。 その生地跡は九十九里にある。

←九十九里町小関にある「伊能忠敬記念公園」風景。

生家跡地である。

|

【伊能忠敬(1745〜1818)とは?】

忠敬は1745年に九十九里小関に生まれた。 幼名は神保三治郎という。

忠敬は幼い頃から学問が好きで、とても勤勉だった。

1762年の夏たまたま東金(とうがね)付近の土地事業があり、忠敬は現場監督を頼まれた。その仕事ぶりが評判になり伊能家へ婿入りをした。17歳の時である。婿入りして33年間、伊能家の繁栄のために尽くし50歳で隠居した。 忠敬は幼い頃から学問が好きで、とても勤勉だった。

1762年の夏たまたま東金(とうがね)付近の土地事業があり、忠敬は現場監督を頼まれた。その仕事ぶりが評判になり伊能家へ婿入りをした。17歳の時である。婿入りして33年間、伊能家の繁栄のために尽くし50歳で隠居した。

その後、江戸に住み自分よりも19歳の年下の高橋至時(よしとき)の弟子になった。至時は幕府で暦を作る役人であった。そして忠敬は至時に出会いこの師により日本全国測量という道が開かれるようになる。忠敬は暦学理論を学ぶとともに老人とは思えぬ熱心さで天体観測の実習に励むようになり、そのため天体観測や測量の技術にかけては至時の門下で第一に推されるようになっていた。当時幕府では、「緯度1度はどれくらいか?」が問題になっていた。至時はこれを解決するとともに蝦夷地の実測地図製作を考えていた。もちろん忠敬とともにである。※1

(※1 1802年の第3次測量にて青森県から新潟県までの海岸線と越後街道を測量し、緯度1度の長さを28.2里(一里は約4キロメートル)と算出している。

)

|

はじめ幕府は忠敬の実力を信用していなかった。

しかし蝦夷地のあまりにも正確で立派な地図を作り上げたため、幕府は驚きそして忠敬に全国測量という任務を与えた。

東海道、近畿、中国、と次々に測量をした。地図は順調に出来上がっていった。

しかし残念なことに、完成する前に73歳でその生涯を閉じた。

忠敬亡き後至時の他の弟子達が大日本沿海実測全図(225枚)と大日本沿海実測記録 (14枚)をついに完成させた。

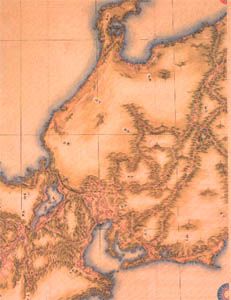

左:伊能図 『大日本沿海実測地図 中部』

|

伊能忠敬の測量器具の数々

|

|

半円方位盤

半円型にした方位測定盤。

三脚台の上に水平に置き、山や島の正確な方位を測定した。 |

量程車

地面で車輪を回転させた回転数で距離を測る道具。しかし実際には凸凹道があり、あまり実用的ではなかった。 |

|

|

こんてんぎ

太陽や月など天体の動きを示す模型として利用された器具。 |

ゾンガラス

子午線儀で太陽の南中時刻を測定するときなどに使われた。太陽測定用のフィルター付き眼鏡。 |

|

![]()